![]()

Sommerkino im silent green

Im Innenhof des silent green präsentieren wir im Juli drei Berlin-Filme und bieten die Gelegenheit, unseren neuen Standort schon vor der Kinoeröffnung im nächsten Jahr kennenzulernen.

![Eine Landkarte von Berlin mit dem Logo und dem Schriftzug von "Arsenal on Location".]()

Interaktive Karte: Arsenal on Location

Das Arsenal begibt sich 2025 auf Wanderschaft. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Kulturinstitutionen in Berlin, bundesweit und international entstehen Filmprogramme.

![]()

RESONANCE SPIRAL auf arsenal 3

Unsere Streamingplattform arsenal 3 stellt ausgewählte Filme aus der Sammlung des Arsenal vor. Als Erweiterung von Arsenal on Location ist ab dem 18. März Filipa Césars und Marinho de Pinas RESONANCE SPIRAL kostenlos verfügbar.

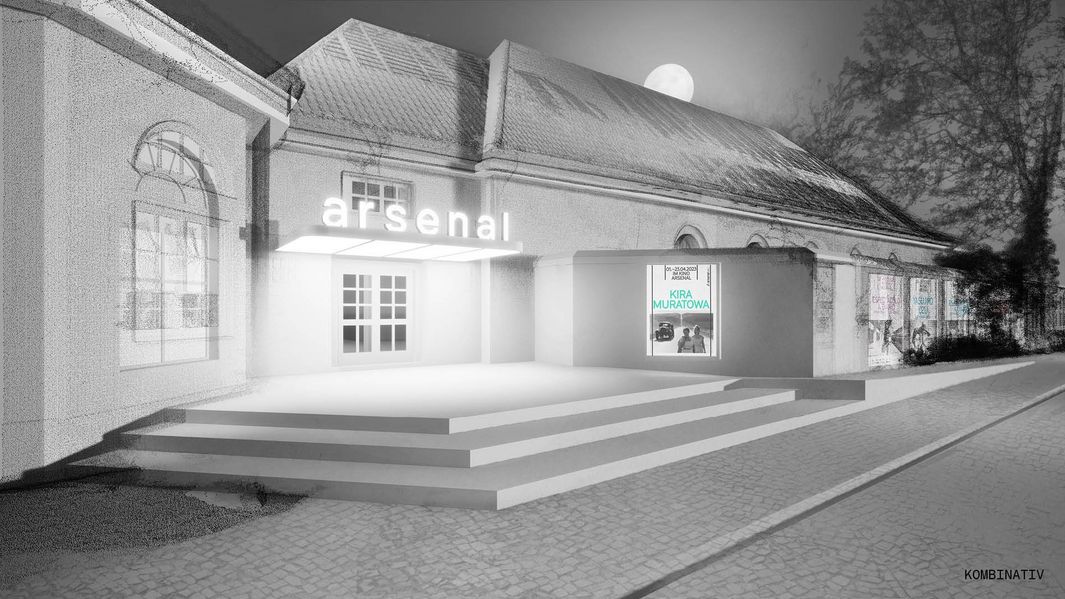

![Visualisierung des Kinoeingangs mit dem Schriftzug arsenal und einem Programmposter.]()

Der zukünftige Haupteingang des Kino Arsenal liegt auf der Nordseite des silent green in der Plantagenstraße.

Arsenal 2024-2026

Umzug, Reisen, neues Kino – hier finden Sie Informationen zum geplanten Umzug des Arsenal.