Himilsbachs Welt

Allan King zu Gast

One World Berlin – Filmfestival für Menschenrechte und Medien

No Matter How Bright the Light, the Crossing Occurs at Night

Magical History Tour

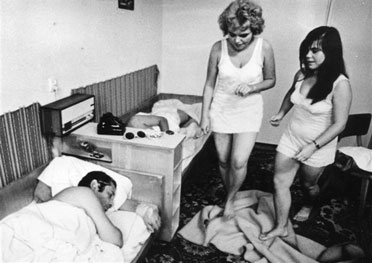

FilmClub

Strategien des Erinnerns im Film (1)

Ella Bergmann-Michel

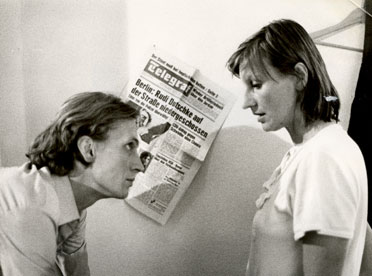

Geschichte(n) erzählen: Nach-Bilder der RAF

Louise in Berlin