![]()

Mit Wasser kochen, reinen Wein einschenken: Das Forum Special 2026

Im Fokus des Programms der dritten Ausgabe des Forum Special: Nähe und Nachbarschaft, die Befragung der „condition féminine“ – und Regisseurinnenin Ost und West, einst und heute.

![]()

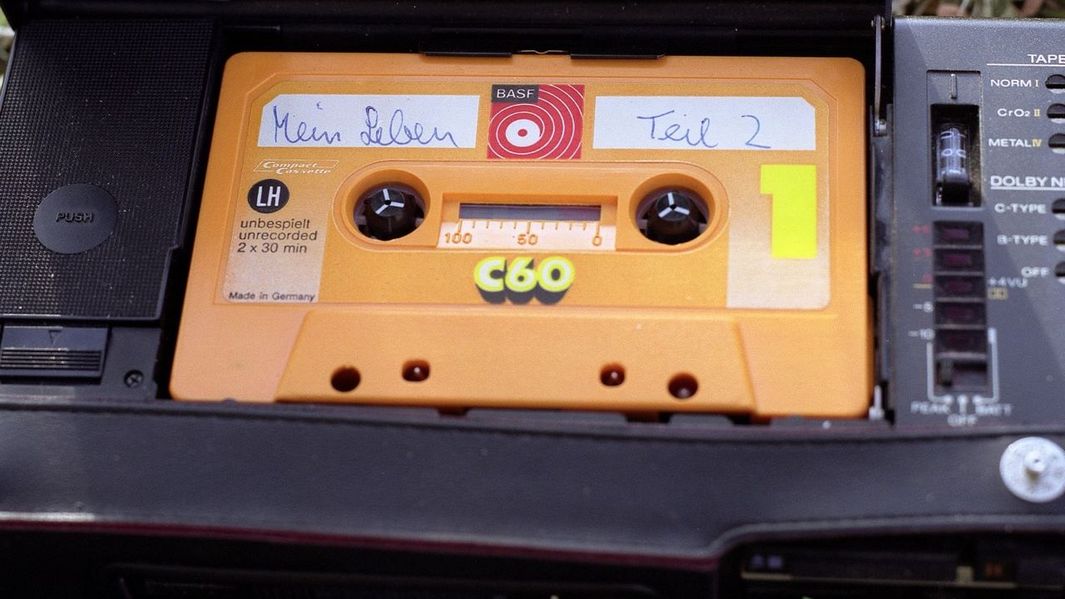

Kino ohne Kino

Bis zur Eröffnung unseres neuen Kinos im April widmen wir uns dem auditiven Orbit des Films und des Kinos, rücken Tonspuren, Hörfilme, Aufnahmen von Diskussionen, Podcasts und eine Reading Group in den Fokus.

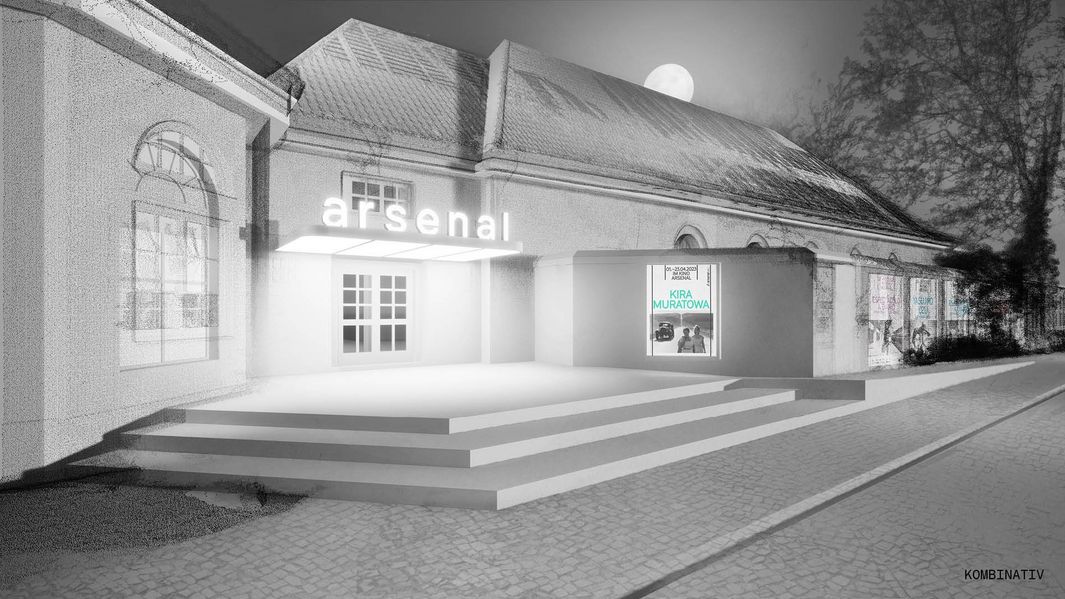

![Visualisierung des Kinoeingangs mit dem Schriftzug arsenal und einem Programmposter.]()

Der zukünftige Haupteingang des Kino Arsenal liegt auf der Nordseite des silent green in der Plantagenstraße.

Arsenal 2024-2026

Umzug, Reisen, neues Kino – hier finden Sie Informationen zum Umzug und Kinoneubau des Arsenal.